.webp)

Warum der Marlboro-Mann keine Tränen zeigt: Eins steht fest: Der Marlboro-Mann hätte nie geweint, nicht einmal, wenn sein Pferd durchgegangen wäre oder seine Zigarette im Wind ausgegangen ist. Ein Blick in die Vergangenheit und man erkennt, wie glorreich doch die Zeiten waren, in denen Männer stolz ihre Zigaretten rauchten, ihr Whiskyglas hoben und die Augen nur für den Horizont hatten. Selbstreflexion? Emotionaler Ausdruck? Haha, sowas war nur was für Weicheier und Philosophiestudenten! Statt eine Therapiesitzung zu buchen, würden diese Männer damals lieber auf Bärenjagd gehen, und zwar barfuß und mit einem Zahnstocher bewaffnet. Hätten wir Social Media damals gehabt, wäre der Marlboro-Mann mit seinem stoischen Gesichtsausdruck ein heißer Anwärter für Memes gewesen. Die Vorstellungskraft reicht hier kaum aus, um die Millionen von GIFs zu erahnen, in denen er mit einem Stirnrunzeln ein ganzes Lexikon von Problemen abtut. „Warum weinst du?“, würde er den emotionalen Millennials von heute fragen. Und bevor sie antworten könnten, würde er den Rauch seiner Zigarette in ihr Gesicht pusten. Schachmatt, Emotionen.

Clint Eastwood vs. Tränen: Ein ungleiches Duell: Sprechen wir über Clint Eastwood, den unangefochtenen König der toxischen Männlichkeit. Er konnte mit einem einzigen Blick so viel Emotion rüberbringen, wie andere in einem ganzen Shakespeare-Drama. Und wir können uns sicher sein, dass in seinen Filmen die einzigen Tränen die waren, die vor Angst aus den Augen seiner Gegner tropften. Selbst als er auf einem Stuhl redete – ja, auf einem Stuhl – schien er mehr Eier zu haben als das halbe Internet zusammen. Diese Generation wusste eben, wie man das Leben anpackt: mit einer geladenen Waffe und einem starren Blick. Man stelle sich nur vor, wie Clint im echten Leben reagiert hätte, wenn ihm jemand gesagt hätte, er solle seine Gefühle ausdrücken. Er hätte wahrscheinlich ein Drehbuch für einen neuen Film geschrieben, in dem er den Ratgeber in einer spektakulär überzeichneten Weise duelliert – und natürlich gewinnt. Ach, die guten alten Zeiten.

.jpg)

Der Prototyp des toxischen Mannes oder einfach nur ein harter Kerl?

War John Wayne wirklich der Urvater aller toxischen Männer? John Wayne, der Mann, der niemals weinte, außer vielleicht über ein verlorenes Pokerblatt. Die Ikone von Cowboy-Stiefeln und breitkrempigen Hüten, die die Grenzen zwischen Mensch und Mythos so sehr verwischte, dass wir ihn am Ende nur noch als eine Art Western-Gott betrachteten. Oder vielleicht auch als eine fleischgewordene Zigarettenschachtel mit einer Macho-Sprüchesammlung. Denn, Kinder, in den guten alten Zeiten durften Männer noch Männer sein. Sie galoppierten durch die Prärie, schossen schneller als ihr eigener Schatten und küssten die Frauen so, als gäbe es kein Morgen – und vor allem keine Einverständniserklärung. Herr Wayne war der lebende Beweis dafür, dass echte Männer keine Tränen vergießen. Man könnte fast meinen, er habe seine Tränenflüssigkeit in Testosteron umgewandelt. Doch, liebe Millenials, bevor ihr auf eure Avocado-Toast-Petitionen für mehr Gendergerechtigkeit klickt, lasst uns der Frage nachgehen: War der Duke einfach ein harter Kerl in einer harten Zeit, oder symbolisiert er ein fragwürdiges Männlichkeitsbild, das heute zum Glück nur noch in angestaubten Videotheken überlebt?

.jpg)

Hätte John Wayne heute noch eine Filmkarriere? Die Antwort ist natürlich ein emphatisches Ja! Denn heutzutage würden wir ihn wahrscheinlich als komödiantisches Relikt in einem Mockumentary-Format sehen, in dem er seine legendären Sprüche wie „Ruhe bewahren und weitermachen“ klopft, während er versucht, einen IKEA-Schrank zusammenzubauen. Oder vielleicht würde er einen Cameo-Auftritt in einer Webserie haben, in der er auf vegane Hipster trifft und vor lauter Verwirrung anfängt, Quinoa mit seiner Schrotflinte zu jagen. Doch egal, wie man es dreht und wendet, der gute alte Duke bleibt ein Fossil aus einer Zeit, in der toxische Männlichkeit so normal war wie heute ein Flat White in der Mittagspause.

.jpg)

Warum Männer früher keine Zeit zum Weinen hatten

Die subtile Kunst, den Rasen zu mähen: Männer der Vergangenheit waren wahre Meister der Rasenpflege. Es war ein Mann-gegen-Natur-Duell, das seinesgleichen suchte. Ein Rasenmäher war nicht nur ein Rasenmäher, sondern ein Stahlross in einem glorreichen Kampf gegen die Chlorophyll-Monster. Kein Wunder also, dass es für die Träne am Auge oder das Seufzen der Seele keinen Platz gab. Wer würde schon weinen wollen, wenn er dabei ist, einen Rasen so präzise zu schneiden wie ein Sushi-Meister seinen Thunfisch? Das ist purer, ungefilterter Adrenalinrausch, meine Damen und Herren, äh, ich meine natürlich, liebe Zeitreisende in diese fast vergessene Ära.

Raumfahrt und Rennautos: Die ultimativen Männerhobbys: Und wenn sie nicht gerade dabei waren, ihren Rasen zu einer akkuraten Graslandschaft zu formen, jagten sie mit 200 km/h über die Autobahn oder verbrachten ihre Zeit in selbst gebauten Raketen, mit denen sie zur Mondlandung ansetzten. Ganz zu schweigen von den unzähligen Stunden, die sie damit verbrachten, über die Möglichkeiten einer Zombie-Apokalypse zu philosophieren, lange bevor „The Walking Dead“ überhaupt ein Drehbuch war. Raumfahrt und Rennautos – wenn das nicht das Ying und Yang der toxischen Männlichkeit ist, dann weiß ich auch nicht. Da bleibt wirklich keine Zeit für Gefühlsduseleien oder weiche Momente. Denn echte Männer fahren, fliegen und kämpfen. Sie brauchen keine Emojis, sie haben Emotionen – gut versteckt hinter einer Mauer aus Stahl und Testosteron.

.jpg)

Raumfahrt und Rennautos: Wie Männer ihre Emotionen durch Hochgeschwindigkeit kompensierten

Waren Astronauten die ultimativen Männer? Die guten alten Tage, als Männer nicht weinten, sondern statt dessen Raketen ins All schossen. Jaja, nichts sagt „Ich unterdrücke meine Gefühle“ mehr als ein Mann im Weltraumanzug. Nehmen wir Neil Armstrong. Der Kerl setzt einen Fuß auf den Mond und was sagt er? „Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit.“ Aha! Kein „Ich vermisse meine Mama“ oder „Das ist so emotional für mich.“ Nein, der Mann war cool wie eine Gurke in einem Glas voller Eiswasser. Aber lassen wir mal die Kosmonauten und Astronauten beiseite und schauen auf die Rennfahrer. Ihr kennt sicher Niki Lauda oder James Hunt? Die Typen saßen in Feuerbällen auf Rädern und ihr größtes Problem war, wer die nächste Runde gewinnt. Und wenn sie einen Unfall hatten? Ab ins Krankenhaus, schnell wieder gesund werden und weiterfahren. Keine Träne, kein Zaudern. Diese Männer wussten, dass Geschwindigkeit Therapie für die Seele ist. Hochgeschwindigkeit als Emotionsersatz – das ist echte Männlichkeit!

Entsprach die Formel 1 einem emotionalen Auslaufmodell für Männer? Rennautos und die Formel 1 waren sozusagen der Vorreiter von Tinder. Ein Swipe nach rechts, und du bist im Rennen, ein Swipe nach links und du bist raus. Ein Match mit einer Mauer oder einem anderen Auto? Hoppla, das ist dann wohl das Super-Like aus der Hölle. Aber wehe, jemand weinte oder zeigte Reue! Da war man schneller raus als ein F1-Auto in der Boxengasse.

.jpg)

Familienoberhaupt oder Tyrann: Warum der Familienvater von damals heute in Therapie wäre

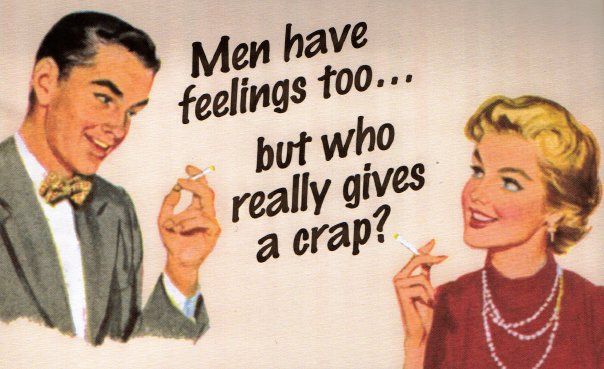

Haben Werbespots der 50er Jahre toxische Vorbilder erschaffen? Erinnerst du dich an die alten Werbespots aus den 1950er Jahren, wo der Familienvater in der Tür stand, Pfeife im Mund, Zeitung unter dem Arm, und die Frau ihm die Hausschuhe brachte? Oh ja, damals waren die Rollen klar verteilt. Heute würde man sagen: „Hallo, 1950 hat angerufen und möchte seine Geschlechterrollen zurück!“ Wer nicht das Sagen in der Familie hatte, war nicht wirklich ein Mann. Der Mann war der Kapitän des Schiffes, auch wenn das Schiff Titanic hieß und gerade unterging. Und die Kinder? Die sprachen, wenn sie gefragt wurden, und ansonsten saßen sie am Kindertisch und aßen ihr Pudding-Äquivalent von damals.

Wie haben Kultfilme die Rollen des „starken Mannes“ geprägt? Denken wir an Humphrey Bogart in „Casablanca“ oder Marlon Brando in „Der Pate“. Diese Charaktere waren nicht nur stark, sie waren unantastbar. Sie waren die unumstrittenen Alphatiere in ihrer jeweiligen Welt, und sie ließen nichts und niemanden an sich heran. Man könnte sagen, diese Filme waren die Vorläufer der heutigen Selbsthilfebücher für Männer. Nur dass die Botschaft nicht war: „Lerne, deine Gefühle auszudrücken“, sondern eher: „Lerne, wie man ein Alpha wird, und der Rest wird sich ergeben“. Der emotionale Rüstpanzer, den diese Charaktere trugen, war schwerer als die Rüstung eines mittelalterlichen Ritters. Aber hey, wer braucht schon Therapie, wenn man einen Mafia-Clan oder eine Bar in Casablanca führen kann?

.jpg)