Kein Stress – Wenn jemand zu spät kommt und du der Arsch bist, weil du pünktlich warst: Die Szene ist ein Klassiker der sozialen Grausamkeiten: Du stehst am Treffpunkt, pünktlich wie eine Schweizer Bahnhofsuhr, und wartest. Minuten verstreichen, aus zehn werden zwanzig, und langsam wirst du zur Statue des Versagens, während Passanten dich wie einen verlorenen Hund ansehen. Dann kommt er – dieser Typ, der sich nicht mal beeilt hat. Er grinst dich an, völlig unbeeindruckt davon, dass du dir gerade den Arsch abgefroren hast. „Kein Stress“, sagt er, und du spürst, wie sich dein Magen verkrampft, weil das nichts anderes bedeutet als: „Ich bin der Mittelpunkt des Universums, und du bist nur ein Nebendarsteller in meinem Drama.“

Pünktlichkeit ist keine Tugend, sondern ein soziales Handicap: Du merkst, wie die Moralkeule auf dich niederprasselt. In einer Welt der chronischen Unpünktlichkeit bist du der Idiot, der glaubt, Zeit sei eine lineare Ressource. Doch hier ist der wahre Witz: Pünktlichkeit wird von den Unpünktlichen immer als Überkorrektheit geframt. „Du bist ja viel zu früh dran“, heißt es dann. Nein, du bist nicht zu früh, sondern sie sind einfach egoistische Zeitdiebe, die deine Lebensminuten klauen wie ein Kleinkrimineller, der Kaugummis aus der Tankstelle mitgehen lässt. Die Krönung des Ganzen: Du entschuldigst dich reflexartig. Warum? Weil „Kein Stress“ ein soziales Signal ist, das deine Frustration entwaffnen soll, während der andere den moralischen Oberton wahrt. Und am Ende stehst du da wie der Arsch, der sich aufregt, während der Unpünktliche den Coolness-Preis kassiert.

.jpeg)

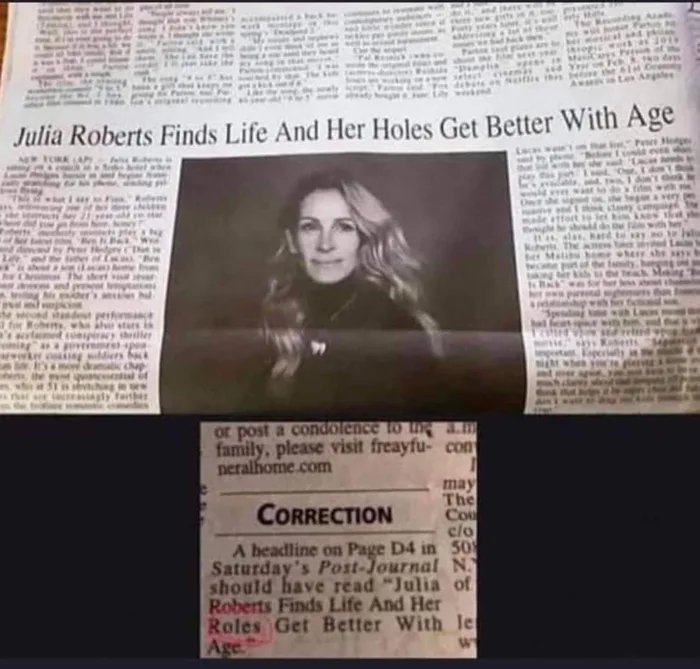

Das ist keine Kritik, aber – Wie dein Chef dir sagt, dass du gefeuert wirst, ohne es zu sagen

Die Szene im Büro: Dein Chef, der aussieht wie der menschgewordene Excel-Fehler, betritt den Raum. Er hat diese halbherzig freundliche Miene, die aussieht, als hätte er gerade versucht, einen Joghurt mit Ablaufdatum 2018 zu essen. „Das ist keine Kritik, aber…“, beginnt er, und du weißt genau, dass jetzt eine verbale Enthauptung folgt. Denn dieses Signalwort ist nichts anderes als ein grammatikalisches Äquivalent zu einer Guillotine – nur mit eingebautem Soundtrack von Corporate Bullshit-Bingo.

Kritikfrei ins Burnout: Wie Feedback dich ins emotionale Koma treibt! Hier ist die psychologische Masche: Das „Aber“ hinter „keine Kritik“ ist wie ein Wurfanker in deinem Selbstbewusstsein. Dein Chef wird dir jetzt erklären, dass du fantastisch bist, aber irgendwie untragbar. „Deine Präsentation war ja großartig, aber vielleicht solltest du das nächste Mal Zahlen verwenden, die nicht aus einem Fiebertraum stammen.“ Oder: „Du bist so engagiert, aber wir brauchen jemanden, der nicht jeden zweiten Tag die Kaffeemaschine kaputt macht.“ Und du? Du nickst wie ein dressiertes Äffchen, weil das Signalwort „keine Kritik“ in dir den Reflex auslöst, das als konstruktiv zu betrachten. Am Ende bist du nicht nur gefeuert, sondern auch überzeugt, dass du selbst schuld bist – alles dank einer linguistischen Manipulationstechnik, die subtiler ist als ein Vorschlaghammer, aber genauso effektiv.

.jpeg)

Beispiel-Signalwörter für den egoistischen Sprachkampf

Signalwörter sind nicht nur unscheinbare Füllsel in einer Konversation. Sie sind wie Sprengstoff mit Zündschnur, wenn man sie richtig einzusetzen weiß. Sie lassen Diskussionen implodieren, entziehen Argumenten die Luft und verteidigen die eigenen Fehler mit der Eleganz eines Betrunkenen im Porzellanladen. Hier ist eine Liste der häufigsten Signalwörter und wie sie egoistisch zweckentfremdet werden können, um jeden Konflikt zu dominieren.

- „Eigentlich…“ – Perfekt, um Erwartungen zu untergraben, ohne dabei direkt zu lügen.

- „Ich sag ja nur…“ – Der Fluchtweg für passiv-aggressive Attacken.

- „Mal ehrlich gesagt…“ – Einführung in die eigene Meinung, als wäre sie ein Offenbarungseid.

- „Wenn wir schon dabei sind…“ – Ein eleganter Schachzug, um das Thema zu wechseln und Kritik auszuweichen.

- „Ich finde…“ – Die höfliche Version von „Deine Meinung interessiert mich nicht.“

- „Es wäre ja möglich, dass…“ – Der Einstieg in absurde Theorien, die keinerlei Basis haben.

- „Rein hypothetisch…“ – Die perfekte Tarnung für das Absurde, das gleich folgen wird.

- „Interessant, aber…“ – Der klassische Arroganz-Trigger, um jede Idee lächerlich zu machen.

- „Ich bin ja kein Experte, aber…“ – Spoiler: Der Sprecher hält sich für den Gott der Expertise.

- „Man könnte sagen…“ – Sanft einleiten, bevor man die argumentative Abrissbirne schwingt.

- „Das war doch nur Spaß…“ – Der ultimative Rückzieher, nachdem die verbale Bombe gezündet wurde.

- „Ich wollte ja nichts sagen, aber…“ – Eine elegante Überleitung, um dann alles zu sagen, was keiner hören will.

- „Wie auch immer…“ – Perfekt, um jede Diskussion abzuwürgen, während der eigene Punkt stehen bleibt.

- „Es ist halt so, dass…“ – Die goldene Regel der Ignoranz, getarnt als universelle Wahrheit.

- „Das sieht doch jeder so…“ – Gruppenzwang als Argument, auch wenn nur die imaginäre Mehrheit existiert.

- „Nimm es nicht persönlich, aber…“ – Das Aufwärmen der emotionalen Guillotine.

- „Ich sag’s ja nur ungern, aber…“ – Subtile Vorwarnung, dass gleich verbal enthauptet wird.

- „Man könnte meinen…“ – Die vorsichtige Umschreibung, um jemanden indirekt zu beleidigen.

- „Lass uns ehrlich sein…“ – Code für: „Jetzt kommt meine Meinung, und deine zählt nicht.“

- „Wenn ich ganz offen sein darf…“ – Vorbereitung auf eine verbale Abrissaktion, bei der die Offenheit nur ein Deckmantel ist.

.png)

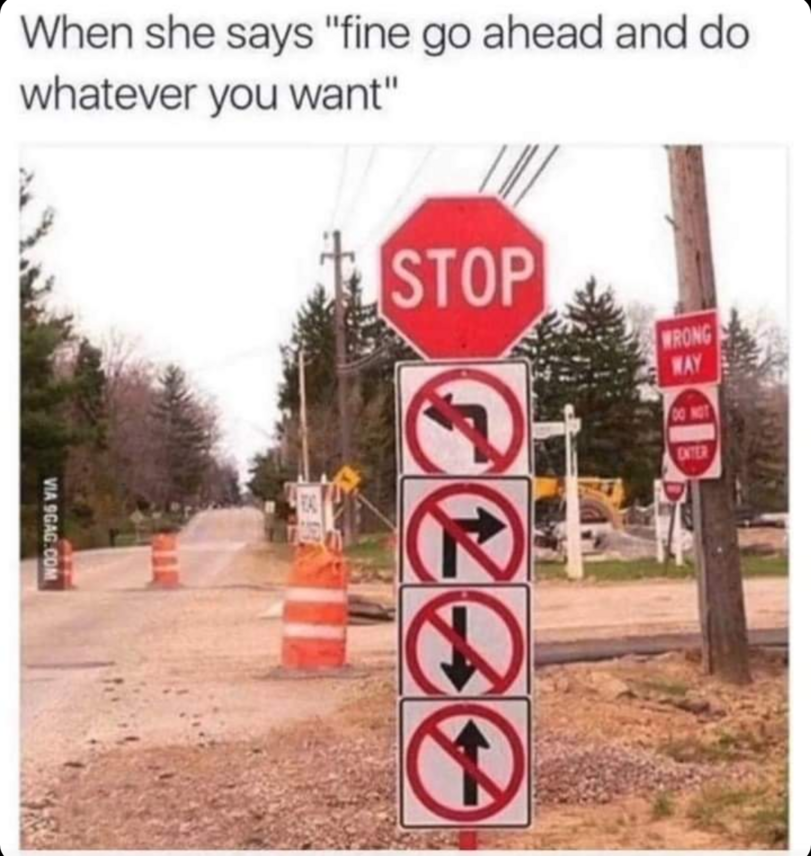

„Wir müssen reden“ – Vier Worte, die jedes Beziehungsgespräch in einen Gerichtssaal verwandeln

Es beginnt immer mit diesem Satz – vier Worte, die wie die Vorladung zu einer mündlichen Verhandlung klingen: „Wir müssen reden.“ Übersetzt bedeutet das: „Setz dich hin, halte die Klappe und warte, bis ich dir erkläre, warum du wieder der Idiot in diesem Theater bist.“ Es ist ein linguistischer Scharfschütze, direkt zwischen die Augen gezielt, denn wer auch immer das Gespräch initiiert, hat schon längst eine Liste von Verfehlungen zusammengestellt, die länger ist als die Steuererklärung eines Hedgefonds-Managers. Beziehungsforscher nennen solche Signalwörter „linguistische Triggerpunkte“ – kleine semantische Bomben, die unterschwellig Autorität beanspruchen. In der Praxis bedeutet das: „Wir müssen reden“ ist nie ein Dialogangebot, sondern ein Monolog mit eingebautem Kreuzverhör. Dein Job? Schuldeingeständnis und emotionale Buße leisten, bevor du überhaupt weißt, wofür.

.jpeg)

Jedes „Wir müssen reden“ endet mit einem Vergleich zu ihrem Ex: Die Folge dieser Gesprächs-Einladungen ist meist eine Eskalation ins Persönliche. Irgendwann geht es nie mehr um das angeblich überfüllte Geschirr im Spülbecken, sondern darum, wie ihr Ex „wenigstens zugehört hat“ oder „wusste, wie man romantisch bleibt“. An diesem Punkt bist du kein Partner mehr, sondern ein mentaler Boxsack, der Worte wie Schläge abfängt. Und genau das ist die wahre Macht hinter diesen Signalwörtern – sie schaffen den perfekten Schauplatz, um vergangene und zukünftige Schuld in deinem Schoß abzuladen.

.jpeg)

„Mit allem Respekt“ – Der verbale Kopfschuss im Büro

Es gibt keinen Satz, der mehr vorgetäuschte Höflichkeit und unterschwellige Aggression in sich vereint als „Mit allem Respekt“. Es ist der Büro-Jargon für „Du bist ein Vollidiot, aber ich werde dich jetzt professionell demontieren.“ Wie ein scharf geschliffenes Teppichmesser, umwickelt mit Samt, macht diese Phrase klar: Deine Meinung ist irrelevant, aber ich werde dich anlächeln, während ich dir das Herz rausreiße. „Mit allem Respekt“ taucht meist vor oder nach einem komplett demolierenden Kommentar auf, wie etwa: „Mit allem Respekt, aber Ihre Idee ist so originell wie ein Gartenzwerg im Vorgarten.“ Wissenschaftlich betrachtet handelt es sich hier um einen sogenannten „verbalen Disqualifikator“, der Autorität simuliert, indem er Respekt vortäuscht, während er gleichzeitig die Stellung des anderen destabilisiert.

.jpeg)

„Mit allem Respekt“ ist der Bürokrieg in Zeitlupe: Das wahre Genie hinter dieser Phrase liegt darin, dass sie jede offene Konfrontation vermeidet und gleichzeitig maximale Eskalation provoziert. Wer auch nur ansatzweise darauf antwortet, wird in eine unendliche Schleife aus höflichen Beleidigungen hineingezogen. Am Ende sitzt du da, wie ein verbal erschossener Hirsch, während der Kollege dich anlächelt, als hätte er dir gerade ein Keksrezept erklärt.

.jpeg)

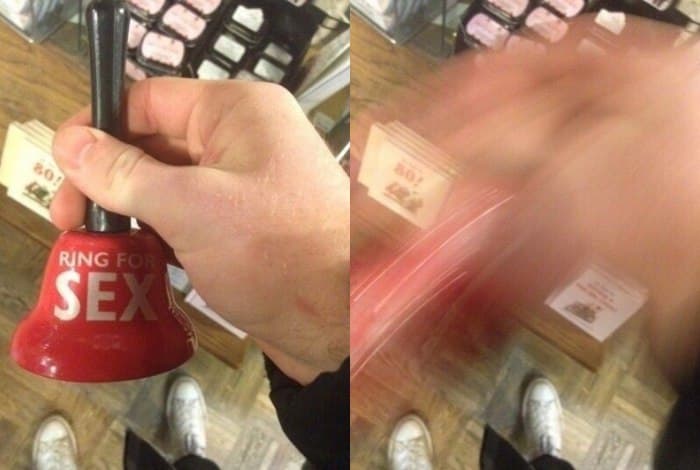

„Ich sage das nur ungern“ – Das Vorspiel zu einer Ohrfeige in Worten

Es beginnt immer gleich: jemand rutscht nervös auf dem Stuhl hin und her, als hätte er Ameisen im Anus, und setzt dann zu dieser verlogenen Ouvertüre an. „Ich sage das nur ungern.“ Was folgt, ist nie ungern gesagt – es ist eine präzise platzierte, linguistische Ohrfeige. Der Satz funktioniert wie ein moralischer Boxhandschuh, mit dem man den nächsten Schlag vorwegnimmt, während man den Gegner lächelnd auf den Knockout vorbereitet. Dieser Satz ist ein rhetorisches Schaf im Wolfspelz, getarnt als „ehrliches Feedback“. Man könnte meinen, der Absender leidet furchtbar darunter, dir gleich zu erzählen, dass du wie ein betrunkener Pinguin tanzt oder deine neue Frisur an die Chemotherapie deiner Tante erinnert. Aber in Wahrheit ist es ein manipulativer Psycho-Trick: Wer kann schon zurückschlagen, wenn der andere sich so „ungern“ ausdrückt?

Menschen lieben es, dir höflich ins Gesicht zu treten: Hinter dieser vermeintlichen Zurückhaltung steckt ein perfider Mechanismus: Es gibt Menschen, die sich in der höflichen Herabwürdigung ihrer Mitmenschen sonnen wie ein Gollum im Glanz des Einen Rings. „Ich sage das nur ungern“ ist ihr Schutzschild, das jede Retourkutsche als überzogen erscheinen lässt. Was bleibt dir also, außer passiv das Gift zu schlucken, während dein Gegenüber genüsslich deine Demütigung auskostet? Schlimmer noch: In sozialen Kontexten – etwa bei Familienfeiern oder im Büro – wird dieser Satz zu einem wahren „sozialen Totschläger“. Eine Schwiegermutter, die „nur ungern“ über deine fettigen Braten spricht, oder der Kollege, der „ungern“ erwähnt, dass dein Bericht aussieht wie ein verwüstetes Schlachtfeld, führen dieses Signalwort zur Perfektion.

.jpeg)

„Ehrlich gesagt“ – Wenn die Schwiegermutter plötzlich deine Kochkünste bewertet

Dieser Satz klingt harmlos. Sogar aufrichtig. „Ehrlich gesagt“ verspricht Klarheit, Offenheit, vielleicht sogar ein bisschen Wärme. Doch wenn jemand, insbesondere die Schwiegermutter, mit diesem Signalwort um die Ecke biegt, kannst du deine Emotionen gleich in einen Koffer packen und sie Richtung Nirwana schicken. Der wahre Zweck dieses Ausdrucks ist weniger ehrlich als schmerzhaft: Es ist die rhetorische Abrissbirne. „Ehrlich gesagt, das Fleisch ist ein bisschen trocken.“ Das klingt höflich, oder? Aber übersetzt heißt es: Du kochst wie ein unfähiger Höhlenmensch, der mit rohem Mammutfleisch jongliert.

.png)

Schwiegermütter: Meisterinnen der ehrlichen Grausamkeit: Schwiegermütter haben dieses Signalwort perfektioniert. Es ist ihr verbales Schweizer Taschenmesser. „Ehrlich gesagt, ich hätte die Kartoffeln länger gekocht.“ Oder: „Ehrlich gesagt, ich dachte, das Kleid wäre für jemanden mit schmalerer Hüfte.“ Jedes dieser „ehrlichen“ Worte fühlt sich an wie ein Dolch, der mit der scharfen Klinge des „gut gemeinten Rates“ langsam in deine Psyche getrieben wird. Der Clou: Niemand wird es wagen, die Schwiegermutter offen zu konfrontieren. Denn das Label „ehrlich“ ist wie eine rhetorische Immunität. Du willst nicht derjenige sein, der der „ehrlichen Meinung“ einer älteren Dame widerspricht, oder? So schluckst du, nickst höflich und lächelst, während du innerlich alle Formen kosmischer Rache herbeisehnst.

.jpeg)

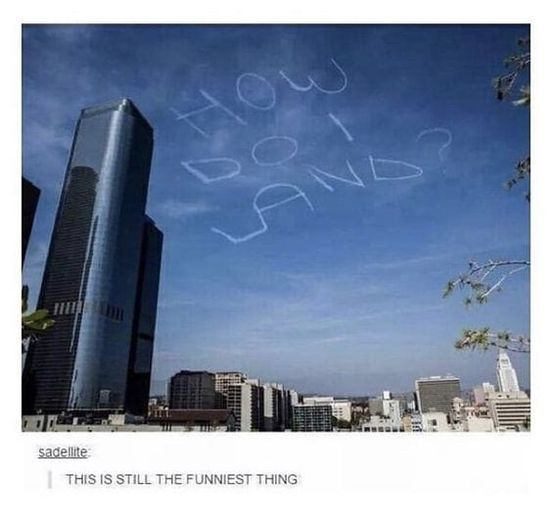

„Kein Grund zur Panik“ – Die Einleitung, wenn dein Flugzeug abstürzt

Signalwörter wie „kein Grund zur Panik“ haben etwas Magisches. Sie schaffen es, selbst in der absurdesten Katastrophe eine surreale Ruhe zu verbreiten – wie ein feuchtes Taschentuch auf einem lodernden Scheiterhaufen. Wenn der Pilot im Bordfunk mit dieser Phrase beginnt, ist das eigentliche Signal klar: Jetzt darfst du still und würdevoll in deine Sitztasche brechen, bevor die Tragflächen sich verabschieden. Dieses Signalwort ist nicht nur ein Versuch, Chaos zu deckeln, sondern eine unfreiwillige Einladung, deine letzten Minuten damit zu verbringen, innerlich die Bordpreise für Dosenbier zu verfluchen.

Das wahre Signal hinter der Phrase lautet: Wir stürzen ab, aber tut so, als ob es eine Pilatesstunde wäre: Die Kunst hinter „kein Grund zur Panik“ liegt darin, Menschen eine falsche Sicherheit zu suggerieren – eine Lektion, die sich aus der menschlichen Geschichte immer wieder wie ein ekelhafter Schleimfilm zieht. Ob Politiker, die Steuererhöhungen als „finanzielle Neuausrichtung“ verkaufen, oder Eltern, die „Wir müssen reden“ mit einem unschuldigen Lächeln garnieren: Es ist immer das unsichtbare Skalpell hinter der Beruhigung, das tief schneidet.

„Schrei leise, es soll keiner mitkriegen“: Panik ist ansteckend. Das wissen auch diejenigen, die Signalwörter strategisch einsetzen, um Kontrolle zu simulieren. Wenn der Flugbegleiter also mit einem verstörend ruhigen Lächeln durch die Reihen marschiert, ist das keine Freundlichkeit – es ist mentale Schadensbegrenzung. Lieber zehn Menschen, die innerlich sterben, als eine Horde schreiender Idioten, die sich gegenseitig mit Nackenkissen erdrosseln. „Kein Grund zur Panik“ ist die verzweifelte Flüstertüte des Kontrollverlusts. Und das wirklich Erbärmliche? Es funktioniert. Statt hysterisch zu kreischen, sitzt der Mensch brav auf seinem Platz, mit der Würde eines Delinquenten, der den Galgenknoten bewundert, während er sich einredet, dass die Sonne schön steht.

.png)

„Das ist nicht böse gemeint“ – Warum Tante Gerda denkt, deine Beziehung sei gescheitert

Es beginnt immer mit dieser harmlosen Phrase, die mehr nach einem unterschwelligen Dolchstoß klingt: „Das ist nicht böse gemeint, aber…“ Was folgt, ist selten eine wohlwollende Betrachtung, sondern eine giftige Dosis Sozialkritik, verpackt in die Zuckerglasur familiärer „Liebe“. Wenn Tante Gerda also lächelnd davon spricht, wie schön deine Ex doch war, dann meint sie damit natürlich nicht, dass dein jetziger Partner aussieht wie ein schimmelnder Toast. Nein, sie macht nur „ehrliche Beobachtungen“.

Signalwörter wie dieses sind die rhetorischen Tretminen der familiären Interaktion: Man könnte meinen, solche Aussagen sind ein unschuldiger Reflex der älteren Generation. Tatsächlich aber handelt es sich um eine präzise kalkulierte Offensive gegen dein Selbstwertgefühl. Denn was wären Familienfeiern ohne das subtile Bombardement passiv-aggressiver Komplimente? Es ist ein soziales Minenfeld, auf dem „Das ist nicht böse gemeint“ der rote Teppich für einen öffentlichen Hinrichtungskommentar ist.

„Komplimente, die mehr verletzen als Beleidigungen“: Signalwörter wie dieses öffnen eine psychologische Hintertür, durch die die schmutzigsten Urteile geschleust werden. „Ich meine es ja nur gut“ ist der Vorwand, um jedes moralische Konstrukt zu demontieren und deine Lebensentscheidungen wie ein Gerichtssaal zu zerlegen. Tante Gerda weiß, dass du dir die Trennung von der Ex nie verziehen hast, und genau deshalb betont sie die „wertvolle Erinnerung“, die du mit ihr hättest bewahren sollen. Das eigentliche Signal, das solche Phrasen senden? Du hast verkackt, aber ich lächle, also darfst du mir nicht böse sein. Und so sitzt du da, nickst höflich und überlegst, ob du das restliche Geschirr lieber aus Trotz zerbrichst oder einfach aus dem Fenster springst.

.jpeg)

„Das ist meine Meinung“ – Die Standard-Ausrede für komplette Ignoranz

Das Signalwort „Das ist meine Meinung“ ist der feuchte Traum jedes argumentativen Bankrotts. Sobald diese fünf Worte aus dem Mund geschossen kommen, ist klar: Da hat jemand soeben jegliche Verantwortung für logisches Denken aus dem Fenster geworfen und hofft, dass ein schales Stück Subjektivität wie ein göttliches Schutzschild wirkt. Es ist der rhetorische Einkaufswagen vor dem Abgrund – mit dir als Passagier. Warum funktioniert diese Phrase so gut? Sie kaschiert die intellektuelle Bankrotterklärung mit einer Prise vermeintlicher Authentizität. Als ob es in einer Diskussion darum ginge, wer den lautesten Furz im Raum lässt. Es gibt keine größere Einladung, hemmungslos dumm zu sein, als die Heiligsprechung des eigenen Standpunkts. Klimawandel? „Das ist meine Meinung.“ Impfung? „Das ist meine Meinung.“ Dass Spaghetti Carbonara Sahne enthält? „Das ist meine Meinung.“ Und plötzlich steht man in einer Welt, wo Fakten nur optional sind, aber Ignoranz gottgleich regiert.

.jpeg)

Fakten sind optional, solange du „meinungssicher“ bist: Es steckt eine geniale, beinahe pervers elegante Taktik dahinter: Der Satz entwaffnet jeden Widerspruch, bevor er überhaupt ausgesprochen wurde. Schließlich will ja niemand die Meinung eines anderen „invalidieren“. In Wahrheit steckt hinter dieser Aussage jedoch nur die absurde Vorstellung, dass Meinungen eine eigene Schwerkraft haben – ein Kosmos der Dummheit, wo Glauben Realität erzeugt und Wissen irrelevant wird. Aber seien wir ehrlich: Wer „Das ist meine Meinung“ als Totschlagargument benutzt, hat es längst aufgegeben, in der intellektuellen Nahrungskette über dem Plankton zu stehen. Es ist nicht nur die Absolution für alles Unsinnige, sondern auch ein direkter Schlag ins Gesicht der Evolution.

.jpeg)

„Theoretisch müsste das klappen“ – Was dein Elektriker sagt, bevor er die Sicherung sprengt

Wenn „Theoretisch müsste das klappen“ in einem Gespräch fällt, weiß jeder mit mehr als drei funktionierenden Gehirnzellen: Der Teufel hat die Hände an den Sicherungskasten gelegt. Es ist das gefährliche Vorspiel zur Katastrophe, bei dem Praxis und Theorie sich im dunklen Hinterzimmer einer Kneipe prügeln, während du versuchst, nicht das Opfer eines Kurzschlusses zu werden – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Dieser Satz ist das verbale Äquivalent zum Lösen einer Bombe mit einer Gabel. Er steckt voller unausgesprochener Resignation, gepaart mit dem blinden Vertrauen eines Kindes, das glaubt, die Schrankwand ließe sich ohne Schrauben zusammenhalten. Dein Elektriker weiß es, du weißt es, aber niemand spricht es aus: „Theoretisch“ ist hier das Codewort für „Lauf um dein Leben, bevor die Wohnung abbrennt“.

Theorie ist der Alibi-Freund der Dummheit: Das Problem mit „Theoretisch müsste das klappen“ ist nicht die Theorie selbst – sie ist oft eine großartige Sache. Das Problem ist, dass sie in den Händen des falschen Menschen zur Waffe wird. Nämlich zur Ausrede für Pfusch. Der Satz hat nichts mit Wissenschaft oder logischer Annahme zu tun, sondern nur mit dem Wunsch, sich im Falle eines Brandes moralisch reinzuwaschen. Man kann es sich lebhaft vorstellen: Der Elektriker zündet ein Zigarettchen an, während du mit hochgezogenen Augenbrauen vor der verkohlten Wand stehst. Sein Schulterzucken ist fast schon eine Entschuldigung. „Theoretisch“, murmelt er. Du nickst, wohl wissend, dass du gleich in die Hände eines Brandsachverständigen fällst, der „praktisch“ keinen Cent aus deiner Versicherung rauskitzeln kann.

.jpeg)

Wie viele Signalwörter verstecken sich in deiner letzten WhatsApp? Ein Quiz für unbewusste Manipulatoren

Absatz: WhatsApp ist nicht nur der Ort für Verabredungen, Katzenbilder und Gruppenchats, die du längst stummgeschaltet hast – es ist auch die Spielwiese für subtile Manipulation. Signalwörter verstecken sich hier wie Schlangen im Gras, bereit, jedes Gespräch in eine psychologische Schlacht zu verwandeln. Glaubst du nicht? Dann nimm deine letzte Nachricht und sieh dir die potenziellen Sprengsätze an, die du da hinterlassen hast.

Frage 1: Dein Chef schreibt: „Könntest du mir das bis heute Abend schicken?“ – Was antwortest du?

A. Klar, ich mache das gleich!

B. Ja, kein Problem, aber wäre morgen nicht besser?

C. Theoretisch könnte ich das schaffen, aber es ist ein bisschen kurzfristig und muss ich mal schauen.

Frage 2: Deine Freundin fragt, ob sie für euch beide ins Kino reservieren soll. Du schreibst:

A. Ja, mach einfach!

B. Man könnte ja auch überlegen, Netflix zu schauen…

C. Ich sag ja nur: Das letzte Mal hast du die falschen Plätze gewählt und es war nicht optimal.

Frage 3: Nach einem Streit schreibst du deinem Partner:

A. Es tut mir leid, ich war unfair.

B. Sorry, aber ich finde trotzdem, dass ich recht hatte.

C. Ich wollte das nur mal erwähnen, damit du es verstehst und vielleicht nicht wieder falsch machst.

Frage 4: Deine Kollegin sagt, sie will ein gemeinsames Projekt aufteilen. Du antwortest:

A. Okay, wie du willst.

B. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn ich das leite?

C. Ich sag ja nur: Dein letzter Versuch war eher mäßig und es war nicht perfekt.

Frage 6: Dein Freund schreibt: „Hast du die Serie schon gesehen?“ Wie antwortest du?

A: Ja, fand sie ganz spannend. Was denkst du?

B: Ja, ich hab sie gesehen, aber ehrlich gesagt war sie nicht so meins. Vielleicht hab ich was verpasst.

C: Ja, nur mal ehrlich gesagt, die Serie ist total überbewertet. Sorry, aber wer sowas gut findet, hat doch eigentlich keinen Geschmack.

Frage 7: Deine Mutter fragt, ob du am Wochenende vorbeikommst. Deine Antwort:

A: Ja, ich schau mal, wie ich es einrichten kann.

B: Ich würde gerne, aber ich hab noch einiges zu erledigen. Vielleicht klappt es ja doch.

C: Ich weiß ja nicht, ob ich wirklich Lust habe. Ehrlich gesagt, ich bin da nicht so motiviert. Sorry, aber ich brauch das Wochenende mal für mich.

Frage 8: Dein Kollege hat eine Idee vorgeschlagen, die du nicht magst. Was antwortest du?

A: Interessanter Ansatz, aber ich denke, wir sollten nochmal darüber reden.

B: Ich finde, die Idee ist vielleicht ein guter Startpunkt, aber es gibt noch Luft nach oben.

C: Ich sag ja nur, das ist doch totaler Unsinn. Sorry, aber wer denkt sich sowas aus? Man könnte ja mal was anderes probieren.

Frage 9: Jemand fragt, wie dir das Essen im neuen Restaurant geschmeckt hat. Deine Antwort:

A: Ganz okay, die Atmosphäre war nett.

B: Es war eigentlich gut, aber die Bedienung hätte besser sein können.

C: Nur mal ehrlich gesagt, das Essen war unterirdisch. Sorry, aber die Leute, die das empfehlen, haben wahrscheinlich keine Ahnung von Geschmack.

Auswertung

0–3 Signalwörter: Du bist ein WhatsApp-Mönch. Deine Nachrichten sind klar, direkt und ohne Drama. Fast schon langweilig, aber zumindest hast du keine zerbrochenen Freundschaften auf dem Gewissen.

4–7 Signalwörter: Du bist der diplomatische Meister. Deine Nachrichten sind freundlich, aber voller subtiler Spitzen. Ein bisschen Drama würzt dein Leben, aber du weißt genau, wie man die Fassade der Höflichkeit aufrechterhält.

8–12 Signalwörter: Du bist ein passiv-aggressives Genie. Deine WhatsApps sind ein Minenfeld aus Signalwörtern und manipulativen Phrasen. Niemand weiß, ob du gerade nett oder gemein bist – und genau das genießt du.

13+ Signalwörter: Du bist der WhatsApp-Chaosgott. Signalwörter sind deine Waffe, und jedes Gespräch wird zur Schlammschlacht. Du hast keine Angst davor, Beziehungen zu opfern, solange du das letzte Wort hast.

.jpeg)

.

.gif)